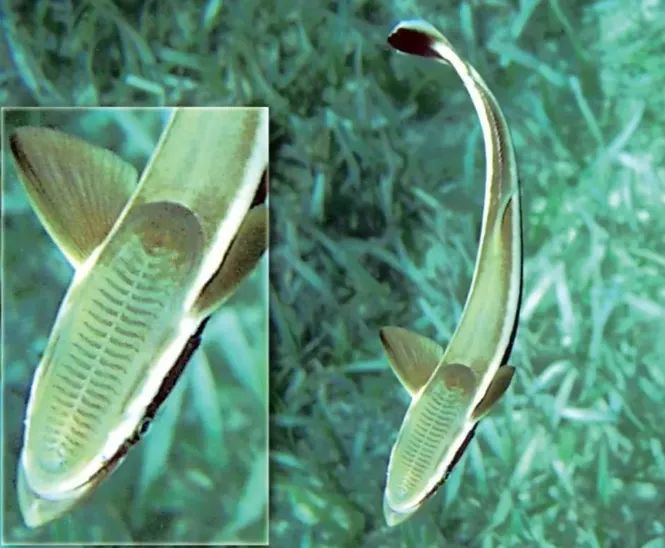

在茫茫大海中���,游弋的鯨身上有時(shí)會(huì)粘著幾條頭部扁扁的棕褐色魚兒��,這些魚兒就是海里的“免費(fèi)旅行家”——?魚����。乍一看,?魚的頭頂仿佛被削平了���,其實(shí)是因?yàn)樗鼈兊囊徊糠直出捥鼗闪?span>吸盤�����,這樣就可以吸附在其他動(dòng)物的身體上“搭便車”�����。?魚的“交通工具”并不只有鯨�����,還有鯊魚�����、鰩魚�����、海龜?shù)?����。其他小魚眼中兇猛的捕食者��,對(duì)它們來(lái)說(shuō)卻是在大海里穿梭的“大巴車”����。有時(shí)��,?魚還會(huì)與潛水員親密接觸�����,粘在他們身上伴游���。這些“交通工具”把?魚帶到了海洋各處�����,在熱帶���、溫帶的溫暖水域�����,都能看到?魚的身影��。

作為“免費(fèi)旅行家”�,?魚不僅能夠“遨游”海洋���,還可以得到“免費(fèi)”的食物:它們能吃掉宿主身體上的寄生蟲��,也有機(jī)會(huì)“享受”宿主的殘羹冷炙���。隨著鯊魚、鯨長(zhǎng)途旅行����,不僅吃喝不愁,安全也有保障����。但是,大巴車總有到站的時(shí)候���,?魚也不可能永遠(yuǎn)跟隨別人流浪���,而它們落腳的地方����,通常就是珊瑚礁��。

?魚是循著小時(shí)候的記憶來(lái)到珊瑚礁的��。它們?cè)谏汉鹘干献鳛?/span>清潔魚辛勤地招待鸚嘴魚等“老顧客”�。后來(lái)?魚慢慢長(zhǎng)大,吸盤逐漸形成��。它們長(zhǎng)到手指大的時(shí)候����,就離開珊瑚礁���,尋找宿主����,到處流浪����。長(zhǎng)大后的它們時(shí)常跟隨宿主回到珊瑚礁海域�����,開始自力更生的生活���,捕食蝦、蟹����、烏賊和一些小魚。?魚沒(méi)有魚鰾�����,游泳能力不強(qiáng)�����,但珊瑚礁海域豐富的生物也能讓它們填飽肚子�����。直到有一天它們找到新的宿主�����,就開啟下一次旅行。

人們利用?魚的習(xí)性捕撈����。在印度洋沿岸,漁民抓住?魚后�����,用繩子綁住它們的尾巴�����,放歸大海����,再拉繩子上來(lái)的時(shí)候,?魚的宿主就被一起抓了上來(lái)��。在非洲���、大洋洲的一些地方,漁民經(jīng)常用這種方法捕撈海龜��。

隨著海洋航運(yùn)的發(fā)展,?魚有時(shí)候也會(huì)“乘坐”現(xiàn)代化的“交通工具”�,如吸附在輪船底部,隨著輪船四處漂泊�����。

本文選自《珊瑚礁里的魚兒》�����,牛文濤主編�����,中國(guó)海洋大學(xué)出版社2019年出版�����。